ANBD2025東京通常展(メイン展)が開催されました

テーマ:アジアを見る、感じる、暮らす(Seeing, Feeling and Living in Asia)

ANBDは、発足当初の東アジアから東南アジア・南アジアへ、そしてアジアの枠を超えて参加地域を広げてきました。分野もデザインにとどまらず、写真・美術・ファッションなどへ拡張しています。多様な地域と専門による多面的な表現を歓迎し、伝統的なアジアだけでなく、今日的・未来的なアジア像を新たな視点から捉え直すことを目指しています。

報告者:高橋延昌

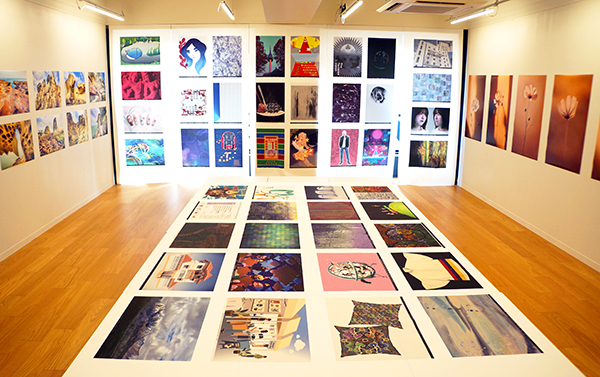

ANBD2025東京通常展(メイン展)は、2025年8月21日から29日まで、都心アクセスに優れた武蔵野美術大学市ヶ谷キャンパスにて開催されました。韓国・日本・台湾・タイ・マレーシア・スリランカなど、アジア各国から約260名のアーティスト/デザイナーが参加し、活気あふれる交流と発表の場となりました。共通テーマ「アジアで見て、感じて、生きる(Seeing, Feeling and Living in Asia)」のもと、会場には各地域の視座から紡がれた多様な作品が集い、アジアの現在と未来を多面的に照射しました。

加えて、24名のアーティストによる個展セクションも併催され、作家固有の関心や実践を掘り下げて紹介することで、テーマ展示との相互補完が生まれました。

本展は2025年度通常展のメイン会場に位置づけられ、8月25日には同会場でオープニングセレモニーを執り行いました。セレモニーではまずANBD会長・キムジヒョン教授および各地域の代表者による挨拶から始まりました。次に、アジア各国から推薦された8名の審査委員による厳正な審査を経た2025年度通常展の受賞者が発表され、日本からは2名が栄誉に輝きました。詳細は公式ページのANBD 2025 Excellent Awards Winnersをご参照ください。

続くシンポジウムでは、国立台湾芸術大学の陳光大教授、タイ・ブラパ大学のソ・ミヨン教授、武蔵野美術大学の小林昭世教授が登壇し、ANBDのこれまでの成果と今後の発展方向について、それぞれの立場から示唆に富む提言を行いました。シンポジウムの内容は充実していましたが、とくに英語を共通語とするのではなく、自分の言葉で語ることの大切さを再確認する機会となりました。また、ANBDの歴史を振り返りながら、従来の延長ではなく、未来をより深みをもって考える共有の時間となったことが印象的でした。

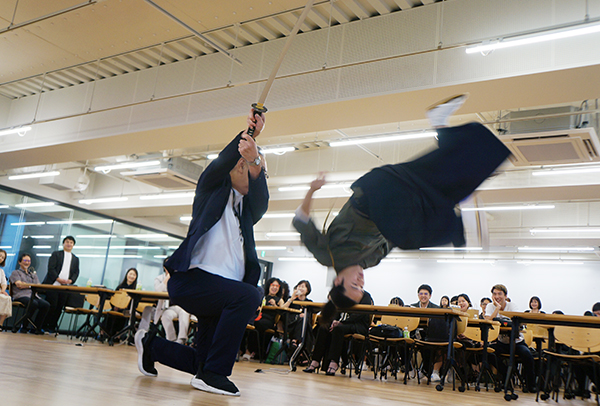

さらに特別表彰式では、ANBD日本協会の代表である小林昭世教授、ならびに理事の中島千絵教授・後藤雅宣教授に、長年のご貢献に対して功労賞を授与いたしました。オープニングセレモニーの後半には、日芸殺陣研究会および日芸アカペラサークルPOPによる2つのアトラクションが披露され、若い学生たちによるフレッシュなアトラクションで会場は大いに盛り上がりました。

最後に、各地域代表による華やかなテープカットが行われ、会期の幕開けを祝しました。

今回の運営は、李知恩新代表のもと役員改選を経た直後のANBD日本協会が中心となって担いました。不慣れな点があったことは率直な反省点ではありますが、アジア各地域からの参加者を心を尽くしてお迎えし、交流と創造が交差する場を形づくることができたと自負しております。今後も各地での開催を予定しておりますので、次の機会にも多くの皆さまにご参加いただけましたら幸いです。

武蔵野美術大学市ヶ谷キャンパス(外観)

ANBD会長・キムジヒョン教授による挨拶

受賞者等の記念写真

シンポジウム「今までの、現在の、これからのANBD」

オープニング参加者による記念写真

アトラクション(1) 日芸殺陣研究会

飛び入り参加による殺陣の体験

アトラクション(2) 日芸アカペラサークルPOP

各地域代表者等によるテープカット

報告者:田スンヒョク

ANBD2025東京展は、2025年8月21日から29日まで、武蔵野美術大学市ヶ谷キャンパスを会場に開催されました。東京展はANBDのメイン会場として位置づけられ、期間中は国内外から多くの来場者が訪れました。特に8月25日14時から18時まで行われたオープニングイベントは盛大で、猛暑が続く中にもかかわらずアジア各国から集まったアーティストやデザイナーたちの熱気に包まれ、大会は力強い幕開けを迎えました。

開会の合図として上映されたのは、2008年から2024年まで17年間にわたるANBDの通常展と特別展の記録映像でした。開催地ごとの記録写真や受賞作品が次々と映し出され、まるで一本の映画のように輝く歴史と活動の軌跡を振り返る内容で、会場全体が大きな感動に包まれました。その後、会長をはじめ韓国・台湾・バンコク・日本の代表者による挨拶が続き、他国からの映像メッセージも紹介されるなど、各国の想いが一堂に集まり、大会の幕開けを力強く印象づけました。

続いて行われたのは、今年のテーマ 「Seeing, Feeling and Living in Asia(アジアを見る、感じる、暮らす)」を掲げた通常展の受賞式です。厳正な審査を経て選ばれた13名の受賞者の作品が発表されるたびに、会場からは大きな拍手が沸き起こり、祝賀と称賛の雰囲気が会場を包み込みました。

さらにシンポジウムでは、「過去」「現在」「未来」をテーマに3名のパネリストが登壇しました。台湾の陳光大(Chen Guangdah)先生が「過去」を、タイのソ・ミヨン(Seo Miyoung)先生が「現在」を、日本の小林昭世先生が「未来」を担当し、それぞれの立場から発表が行われました。このディスカッションでは、ANBDが歩んできた道のりを冷静に振り返るとともに、現在の状況を肌で感じ、未来に向けた発展を深く考える時間となり、参加者にとって大きな学びの機会となりました。また、長年にわたりANBDの活動に尽力してこられた小林昭世先生、中島千絵先生、後藤雅宣先生の3名に功労賞が授与されました。これまでの尽力が正式に称えられ、会場全体から温かい拍手が送られる場面は、この大会の歴史を支えてきた人々への深い敬意を示すものとなりました。

その後、展示会場に場所を移し、代表者によるテープカットが行われ、開幕をさらに華やかに飾りました。続いて、出品者によるギャラリートークや記念撮影が行われ、来場者とアーティストが直接交流する時間が設けられました。作品を通じてアジアが一つの大きな輪で結ばれていることを実感する貴重な場となり、その絆は自然と夜の歓迎会へとつながり、会場の熱気は最後まで冷めることはありませんでした。

今回の東京メイン展は、李知恩先生の指揮のもと、東京委員会による新たな組織体制で運営されました。新しい試みの中で反省点や改善点も数多く残りましたが、それらは未来のための貴重な経験であり、必ず成果へと結びつくものと考えられます。次の開催へとつながる皆さまの力はここで止まることなく、北海道、そして福岡へと確実に広がっていくでしょう。ANBDが築いてきた歴史と熱気を継承しながら、さらなる未来の発展を心から願い、本展の報告を結びといたします。

武蔵野美術大学市ヶ谷キャンパス(オープニング会場)

シンポジウム「今までの、現在の、これからのANBD」

オープニング参加者による記念写真